Quilombo en Tucumán

Argentina también es Afro. La comunidad africana, afrodescendiente y afroargentina se encontró, se celebró y fue protagonista de tres días de talleres, charlas y fiesta.

Pasó una semana desde que el sol dejó en la piel la sensación de haber estado en la playa aunque el monte de helechos, nogales y lapachos preparaba entre sus hojas los primeros días de invierno. Pasó una semana desde que el sonido de los tambores marcó el pulso de los cerros, el ritmo del día y las emociones del encuentro. Algunos todavía se recuperan de los tres días de talleres de danza y percusión, charlas, disertaciones, degustaciones y fiesta a 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Otros ensayan palabras para acomodar en el cuerpo tanto dar, recibir y compartir. Tres días y tres noches duró el Yendou África: el segundo encuentro nacional de la cultural Senegalesa en Argentina que se realizó, del 17 al 19 de junio, en la comuna de San Javier, Tucumán.

El Yendou África fue organizado por un equipo de senegaleses, guineanos, afroargentinos y argentinos que viven en integración cultural, religiosa y social. Juntos crearon un espacio para compartir, visibilizar y fortalecer expresiones culturales, artísticas, gastronómicas.

La vida en comunidad y con justicia social para el ahora, pero por sobre todo para las nuevas generaciones. “Una de las propuestas es poder crear un espacio afro centrado en donde nosotros seamos los protagonistas de nuestros propios eventos, donde se practique, se desarrolle y se difunda la cultura. La propuesta viene a unir a la diversidad de la comunidad afro”, remarca la directora del proyecto artístico y pedagógico de arte y cultura africana Nni Fare, Alma Velasquez Huichulef.

Alma corrió para todos lados, estuvo en el detalle, en el minuto a minuto. Habla, conversa, presenta paneles, indaga, cuestiona y está en alerta: el racismo entra por cualquier rendija, ella lo ataja, lo rompe, lo enfrenta y lo desnuda como cuando escucha “Quilombo” asociado a lío, desorden, bardo o bondi. Ahí, otra vez, una vez más, explica que esa palabra ancestral es símbolo de resistencia, de lucha, el “Quilombo” es bandera de libertad y justicia. Alma interviene y transforma la explicación en un acto de reparación. Así es un día en su vida, todos los días, militancia 24.7, sin recreos, ni pausas, ni siquiera cuando baila y se suspende en el aire.

Hay una responsabilidad que se agiganta cuando su cuerpo se abre en dialogo con el tambor. Su cuerpo delgado y fibroso. Quieta se la ve menudita. Pero cuando sus brazos se elevan y su abdomen sostiene el centro ella se expande, las puntas de sus pies tocan por algunos segundos el suelo para volver al aire, al tambor, a la entrega. La boca se le desarma y se transforma en sonrisa. Ese también es un acto militante, de reparación.

El Yendou, para ella, es un espacio que rompe con la “invisibilidad” de las personas negras en los espacios públicos. Quitar del escenario a los africanos, afrodescendientes y afroargentinos es continuar con la invisibilidad de sus problemáticas. “Por eso la idea es llevar a la reflexión todas estas cuestiones para que podamos tener un mundo más justo”, resalta Alma.

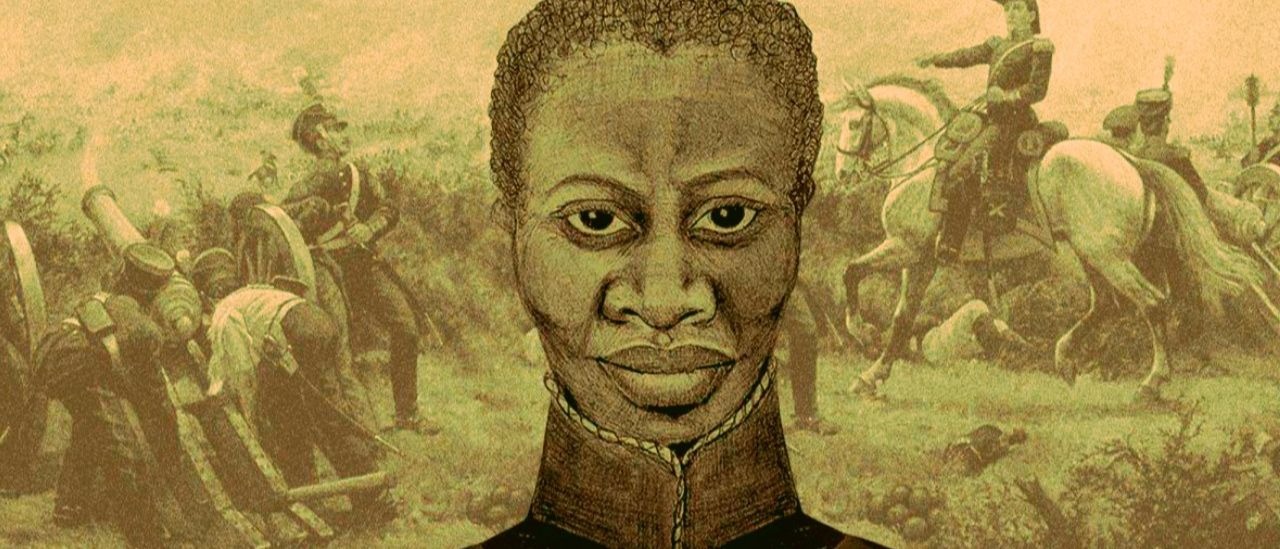

A San Javier llegaron desde San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Mar del Plata y Buenos Aires. La cita en la ciudad de Buenos Aires fue en el Parque Centenario a las tres de la tarde. Mochilas, bolsas de dormir, colchones inflables, carpas, tambores y comida, mucha comida para un viaje de 15 horas que duró más de 20. El micro era una combinación de olores, sabores y tonadas de la diversidad de la diáspora africana: Senegal, Guinea, Venezuela, Haití, Uruguay, Colombia y Argentina, sí, porque Argentina también es negra, es afro, es otra de las tierras que albergó africanos esclavizados durante la Colonia del Imperio Español. Los mismos afros que lucharon para liberar a la Patria.

Cantos, palmas, risas, tambores, compartir, mate, mucho mate, risas, cantos, dormir, estirar las piernas, “¿alguien quiere ir al baño?” y seguir. San Miguel de Tucumán. Cien curvas más y San Javier. Cajón peruano, yembé, dun dun, sabar, chico: tambores africanos que sonaron juntos, en comunidad para recibir a los recién llegados desde Buenos Aires. En la cancha del Polideportivo San Javier ya había fiesta, antes del abrazo todo era alegría, después del abrazo emoción. Reordenar el cronograma y nunca más parar, salvo para el almuerzo que se preparaba en ollas de acero inoxidable de unos cuarenta litros.

Los maestros del tambor y del baile también eran los cocineros de los almuerzos. La leña de la yunga tucumana ardía para preparar mafe: arroz con salsa de maní, porotos rojos y verduras; yassa: arroz con salsa de cebolla, pollo y thiebouguinar: arroz con carne y pollo. Se comía en la cancha, en la carpa, con los platos arriba de las piernas y cuidando que los perros no se lo roben en un descuido.

¿Cuántos eran? ¿Quinientos, mil, más de trescientos? Las planillas tenían datos, pero faltaban los que no se anotaron, los que pasaron y al rato volvieron. ¿Alguien contó a los que estaban en los cerros, al borde del camino, los que iban por mandados y se quedaban a ver desde lejos, a esos los contaron? Los que veían las fotos, las compartían, le daban un corazón, las guardaban. ¿Cuántos eran? Los cálculos más certeros dan entre 100 y 150 personas de forma permanente. Lo cierto es que estos números no hablan de los ancestros, de su presencia que colmó todos los espacios, saberes, sabores y alumbró la palabra. La ancestralidad que arrulló cada movimiento.

Ocupar la palabra, tejerla, desarmarla, sembrarla. No es fácil la palabra… protegerla, cuidarla, decirla, compartirla. La palabra que se mueve, que provoca, que tienta, que llena, expande, la palabra que enciende, después de la palabra no hay retorno, todo se transforma, nada vuelve a ser como antes.

Y la palabra llegó y circuló cuando el maestro de la percusión Sabar en Argentina, Fall Madior Dieng dijo “somos una familia, hoy tenemos familia con ustedes, hoy son parte de mí”, entonces el frío se espantó, los cuerpos se desentumecieron y la voz puso nombre al sentimiento por largas horas.

Busco a Fall, lo veo desde lejos, para acercarme achico los pasos, como cuando llegas a un templo y desde la calle donde todo es bullicio, ruído, desconexión, pero antes de entrar los pasos se achican, los pies pisan despacio, suave, el suelo, el silencio es una reverencia. Subo los escalones. Nos citamos en la galería. Sobre esa tierra que fue un cerro. Una pendiente que lleva al campo de juego del equipo de San Javier.

Sus manos sostenían un puñado de hojitas verdes. Me senté a su lado. Todavía el sol brillaba sobre nuestras cabezas y nos dejaba andar en remera, cuando se iba atrás de las montañas el frío se instalaba de golpe como un guadañazo seco sobre las cañas: duro, rápido y doloroso. Así el atardecer entraba en nuestros huesos cerca de las cinco de la tarde.

El grabador no lo incomodó, él habló con pausa y siempre mirándome a los ojos mientras mascaba coca. Cada respuesta a mis preguntas era salpicada por la nostalgia, de repente parecía que sus pies tocaban el agua de una ola que acababa de romper y le recordaban historias que venían de lejos, de antes, de ahora.

—Cuando llegamos el primer día nos recibieron con tambores y música, ¿Qué significa?

—La gente tiene que sentir que forman parte de ese encuentro, no un encuentro personal, no es de Fall, todo tiene un objetivo que es muy claro, no es artístico solamente, es más profundo, porque somos familia, porque la familia siempre se apoya y se comparte, eso es lo que corresponde, pero nosotros no venimos para dividirnos, o para hacerme a mí o para mostrar que soy líder, no, somos todos iguales, todos hacemos y llamamos todos y activamos.

Termina de responder y vuelve a África, a Guinea, a Senegal. Se preocupa porque habla mucho y responde preguntas que no hice. Vuelve al Yendou: “. Esa gente merece un recibimiento como corresponde de nuestra cultura. Cuando vienen a tu casa hay que recibirlo para que se sienta como si está en su casa y cuando se va acompañar para dar todo el amor que merece, porque una persona que te da cinco minutos de su tiempo es un montón, imagínate tres días de resistencia. No paramos, todavía no cerramos, van a suceder muchas cosas que no se puede no puede plasmar en un cronograma”.

En el último día las actividades no pararon, no hubo descanso, no hubo pausa, tampoco velocidad, pero si un ritmo, el del hacer, el del hacer con todos, que no es un ritmo de multitud, sino de todos en uno, de todos a la par.

Cuando el micro llegó de Buenos Aires a San Javier Fall tenía puesta la camiseta de Argentina, el suelo que lo recibió y adoptó hace 15 años. Tocaba percusión Malinké de Guinea, hasta que lograron convencerlo de enseñar Sabar, un tambor que se toca con la mano y un palo, un tambor que tiene una corona de palos a su alrededor. El sabar también es un baile y también una conexión con lo espiritual. Quizás por eso Huerto, María del Huerto Giúdice, cuando vio a Fall tocar en la plaza central de San Miguel de Tucumán decidió transformarse en su “perseguidora”, en la principiante que lo acompañaría a tocar y bailar donde sea y cómo sea, aunque tuviera que saltar una tranquera en medio del cerro con los tambores a cuesta.

Acompañaría a tocar y bailar donde sea y cómo sea, aunque tuviera que saltar una tranquera en medio del cerro con los tambores a cuesta.

Huerto habla con el humor y la morisqueta de una tucumana nacida y criada en la provincia, Huerto cuenta con pasión desbordante de una afroargentina que se reconcilia con su identidad y espiritualidad a través del sabar. “De grande cuando comencé a bailar danzas africanas, en el 2012, 2013, me encontré con todo un mundo donde de repente yo no tenía que alisarme el cabello, no tenía que pintarme de blanco, podía ser, estaba bien como era, en esas búsquedas se fueron abriendo cosas del árbol genealógico, mi papá me cuenta que su abuelo, mi bis abuelo, el italiano que vino acá a Argentina era negro, no era africano, era italiano, pero sus rasgos era negro”.

Huerto necesitaba más, entonces empezó a bailar sabar con videos que encontraba YouTube, pero sabía que había algo más, pensó que se iba a encontrar con sus abuelos, pero terminó “encontrando con algo mucho anterior a ellos y más profundo”, Huerto empezó un proceso que inició tocando sabar y terminó cuando descubrió al Islam.

“Hay gente que viene y encuentra su identidad, hay gente que llora, hay gente que siente que ha renacido. Valió la pena todos estos años remándola”, concluye y en sus palabras sintetiza los tres días de experiencia Yendou en el cerro San Javier donde se construyeron pilares para sostener la transmisión de saberes para las nuevas generaciones, para que sea en paz, armonía, pero siempre con lucha y reparación.